Die Duna Mission rückt immer näher und damit auch die Frist

die ich habe um alle Fahrzeuge die ich brauche zu entwickeln und zu testen. Aktuell

arbeite ich an einem auf Duna ausgelegten XXL Rover der autark landen, voll

autonom als Mobile Basis dienen, und nach Abschluss der Mission selbstständig

zu einem im Orbit wartenden Mutterschiff können soll.

Bisher experimentiere ich mit einem Design, das mit einem

einzigen Start inkl. Transportstufe von Kerbin starten kann. Jedoch erweist es

sich als sehr schwierig dieses Gewicht von fast 75 Tonnen in den Orbit zu

befördern.

Nach vielen (fehlgeschlagenen) Simulationen ist der „DMBRP –

Duna Mobile Base Rover Prototyp“ bereit für einen ersten Testflug zum Mun um dort

eventuelle Designmängel aufzudecken und in der nächsten Generation auszumerzen.

Die dann aber auch einen deutlich eingängigeren Namen erhalten wird. Zu diesem Zweck wird er mit zwei zusätzlichen Treibstofftanks ausgestattet, das er ja ohne Atmosphäre (keine Fallschirme) komplett aus eigener Kraft landen muss.

|

Der DMBRP in der Montagehalle vor dem Start.

Deutlich erkennt man die beiden zusätzlich

angebrachten Tanks oberhalb des eigentlichen Rovers |

|

| Der Prototyp erweist sich während und nach dem Start immer noch als sehr instabil |

Die vielen Simulationen hatten sich zum Glück bewährt und alle kritischen Schwachstellen aufgedeckt. Zahllose strukturelle Verbesserungen im Bereich der leistungsstarken Rockomax Triebwerke (bis zu 1500m/s Schub!) verhindern ein kritisches Versagen der strukturellen Integrität in dem Bereich.

Aber immer ist die gesamte Konstruktion viel zu instabil. Während dem gesamten Steigflug war es mir nicht möglich unterhalb von 20.000m kleinere Kurskorrekturen durchzuführen. Die strukturelle Belastung war ununterbrochen im roten Bereich. (Ingenieure des KSP haben da aber bereits eine neue Idee - Und nein, ich habe keine Ahnung, warum sie die Idee erst NACH dem Start hatten ;-))

Durch den unkontrollierten Aufstieg war es aber dem Kommandanten des Testfluges, Bill Kerman nicht möglich den Winkel für den Orbit zu kontrollieren. Aus diesem Grund wich der Orbit um über 45° von dem Äquator Kerbins ab. Knapp 40% des sich an Bord befindlichen Treibstoffvorrates wurde durch die nun folgenden Korrekturmanöver verbraucht um wieder einen äquatorialen Orbit zu erreichen. (Knapp 20 Minuten voller Schub aus allen vier nuklearen Triebwerken!)

|

Nach den Kurskorrekturen hat der DMBRP einen

recht ineffizienten, aber funktionierenden Kurs

zum Mun berechnet. |

|

| Blick des Kommandanten auf den Mun |

|

| Sonnenaufgang über Kerbin 1/3 |

|

| Sonnenaufgang über Kerbin 2/3 |

|

| Sonnenaufgang über Kerbin 3/3 |

|

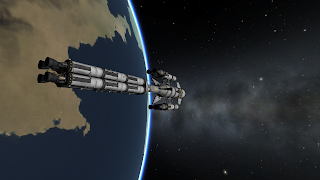

| Beauty Shot des DMBRP |

|

| Der DMBRP im Bremsmanöver um in einen munaren Orbit einzuschwenken. |

|

| Sicht aus dem Cockpit auf die Munoberfläche |

Nachdem der DMBRP erfolgreich eine äquatoriale Umlaufbahn um den Mun erreicht hat begann die eigentlich kritische Phase dieser Missionen.

|

| Der eigentliche Rover koppelt von der Transportstufe ab. |

|

| Das erste Mal, das die Crew die eigene Transportstufe sieht. |

|

| Der DMBRP bereitet sich auf das Bremsmanöver vor. |

|

Während dem Bremsen wurde ein leichter Zug

nach rechts festgestellt, konnte jedoch leicht durch gegensteuern korrigiert werden. |

|

| Kerbin geht hinter dem Mun auf. Immer wieder ein eindrucksvoller Anblick von dem alle Kerbonauten träumen. |

Während bisher alles mehr oder weniger gut lief, hatte sich gegen Ende des Bremsmanövers das leichte nach rechts ziehen des DMBRP zu einem dramatischen Problem entwickelt. Ein Zünden der Antriebsdüsen zum korrigieren des Landeanfluges versetzte das Schiff sofort und eine starke Spiralbewegung die sich nicht korrigieren lies, solange die Düsen feuern!

|

| Die Zeit läuft ab! T-2 Minuten 12 Sekunden bis zur Oberfläche! |

Das Problem verwunderte um so mehr, da die ersten Testflüge mit dem Rover innerhalb der Atmosphäre Kerbins zwar nicht gerade einfach, aber in jedem Fall ausbalanciert waren. Der Rover verzog nicht ein einziges Grad nach links oder rechts. KSC war bereits kurz davor die Landung abzubrechen und den Kerbonauten aussteigen zu lassen als dem Piloten einfiel, das die die kurz vor Start angebrachten zusätzlichen Tanks eventuell das Problem darstellen könnten. Ein kurzer Check später bestätigte dies. Eine defekte Treibstoffleitung hatte nur Treibstoff aus dem linken Tank verwendet, wodurch der DMBRP dort deutlich leichter wurde, was den Spin beim Beschleunigen erklärte.

(Anmerkung des Ingenieurs: Ups.... ;-))

Es wurde deshalb sofort die Entscheidung getroffen die Tanks vorzeitig abzusprengen, selbst wenn damit auf Treibstoffreserven verzichtet werden musste.

|

| Nach dem absprengen stabilisierte sich der DMBRP sofort |

|

| Im Endanflug. Zwar weit von der eigentlichen Landezone entfernt, aber zumindest sicher. |

|

| Touch Down! |

Der ursprüngliche Plan sah vor, das der DMBRP (Ich brauche dringend einen besseren Namen!) in der Nähe eines großen Kraters landet, dort dessen Zentrum erkundet. Die Sonde aussetzt und anschließend eine Probefahrt über eine längere Distanz macht.

Nachdem nun das eigentliche Ziel durch die Probleme im Landeanflug weit überschossen wurde, hat KSC entschieden zuerst die Testfahrt zu machen, und erst anschließend die Sonde zu testen.

An der Munoberfläche stellte sich direkt heraus, das der DMBRP nicht für Himmelskörper mit Mikrogravitation geschaffen ist. Er steuert sich zwar sehr stabil, aber plötzliche Beschleunigungen kann er ohne Unterstützung der Manövrierdüsen nicht meistern ohne Schäden davon zu tragen.

Was aber grundsätzlich kein Problem darstellt. Schließlich soll er primär auf Duna, und mit Modifikationen vielleicht auf Eve eingesetzte werden.

|

| Auf dem Weg zu einem der kleineren Krater |

|

| Der DMBRP am Rand ... |

|

| ... eines kleineren ... |

|

| ... Kraters! |

|

| Der Pilot bereitet die Sonde vor, und stelle dabei fest das der erhöhte Treibstoffverbrauch den Tank der Sonde geleert hat. |

|

| Deshalb setzt er eine neue Verbindung um den Tank zu füllen |

|

| Und um dabei den Blick von Rand des Kraters zu genießen! |

Tatsächlich hat der DMBRP im Moment vielleicht zu wenig Treibstoff um die Rückkehr in eine Umlaufbahn und das Rendezvous mit der Antriebsstufe zu ermöglichen. Deshalb hat KSC beschlossen vorerst die Erkundung des Mun`s fortzusetzen, bis sich die Experten einig sind.